關稅一直是國際貿易與經濟政策中的關鍵工具,從古至今,各國政府都利用關稅來達到不同的目的,無論是保護本土產業、增加國庫收入,還是制裁他國等。然而,關稅政策往往伴隨著經濟與政治的雙重影響,一旦出現政策大幅轉彎可能引發經濟危機,甚至出現戰爭。近期,美國總統川普的關稅政策再次將這個議題推上檯面,歷史上也不乏許多與關稅有關的事件,一起來認識調整的目的與造成的影響。

關稅是什麼?用途,影響一次看

關稅是國家對進口或出口貨物所徵收的稅金,在撇除其他成本問題不談,國外商品的售價較高,當中可能就包含著關稅。而關稅主要的用途包含:

一、保護本國產業:由於國外商品須消化關稅造成的成本問題,導致售價有所提升,因此在消費者只考慮價格的前提下,本土品牌將比外國品牌更有競爭優勢。

二、增加政府收入:關稅收取後,將被政府運用於其他事項,特別是在其他稅收來源有限的時期,關稅將成為一項重要的財政工具。

三、貿易制裁或談判籌碼:為打擊他國產業與經濟,關稅有時可作為經濟制裁的手段,或是在貿易談判中利用調高關稅來使他國讓步。

然而在這些用途的背後,同樣也會產生反效果,好比調高關稅後引發他國報復,導致貿易戰、國外企業為消化關稅成本,因此調高售價,導致消費者權益受損、產業供應鍊受關稅衝擊,引發跨國企業的經營危機等等。

關稅案例一:台灣開港通商,鴉片成重要關稅來源?

滬尾關的鴉片釐金

19世紀中葉,西方列強透過不平等條約打開對清朝的貿易大門。1860年《天津條約》簽訂後,當時台灣的淡水(滬尾)、安平、雞籠(基隆)、打狗(高雄)等港口陸續開放通商,1862年清朝更增設台灣第一個海關「滬尾關」,作為對外貿易的關稅收取機構。

1870年後,滬尾關的稅收明顯增加,依循著當時清朝的釐金制度,滬尾關在出口商品針對茶葉、樟腦、煤礦等課稅,同時也向進口商品鴉片收取釐金。1885年,清朝決定在台建省,首任巡撫劉銘傳隨即展開一系列現代化建設,而來自滬尾關的稅金收入,成為台灣在建省期間最重要的經費來源。

關稅案例二:17世紀的法荷戰爭,背後與高關稅有關?

柯爾貝的重商主義

17世紀的法國在經濟上面臨許多困境,當時的財政大臣柯爾貝(Jean-Baptiste Colbert)向法國國王路易十四提出改善計畫,包含扶植法國的紡織與玻璃工業、向英國、荷蘭等國家進行高關稅政策以及發展海外貿易,藉此強化法國的經濟實力。

政策實施後,引發了與鄰國的緊張關係,尤其是當年的貿易強國荷蘭。由於長期仰賴自由貿易與海上商業活動,對於法國的關稅壁壘極為不滿,對此柯爾貝始終保持高關稅的做法,結果引爆了1672年的法荷戰爭(Franco-Dutch War)。

雖然在戰爭後,法國取得勝利並奪得不少領土,但長遠來看,柯爾貝的高關稅政策沒能解決貴族與平民之間的不平等對待,同時也讓法國經濟失去彈性,百姓生活苦不堪言,甚至成為日後法國大革命的原因之一。

關稅案例三:斯姆特─霍利關稅法案,過度保護反而加劇經濟危機?

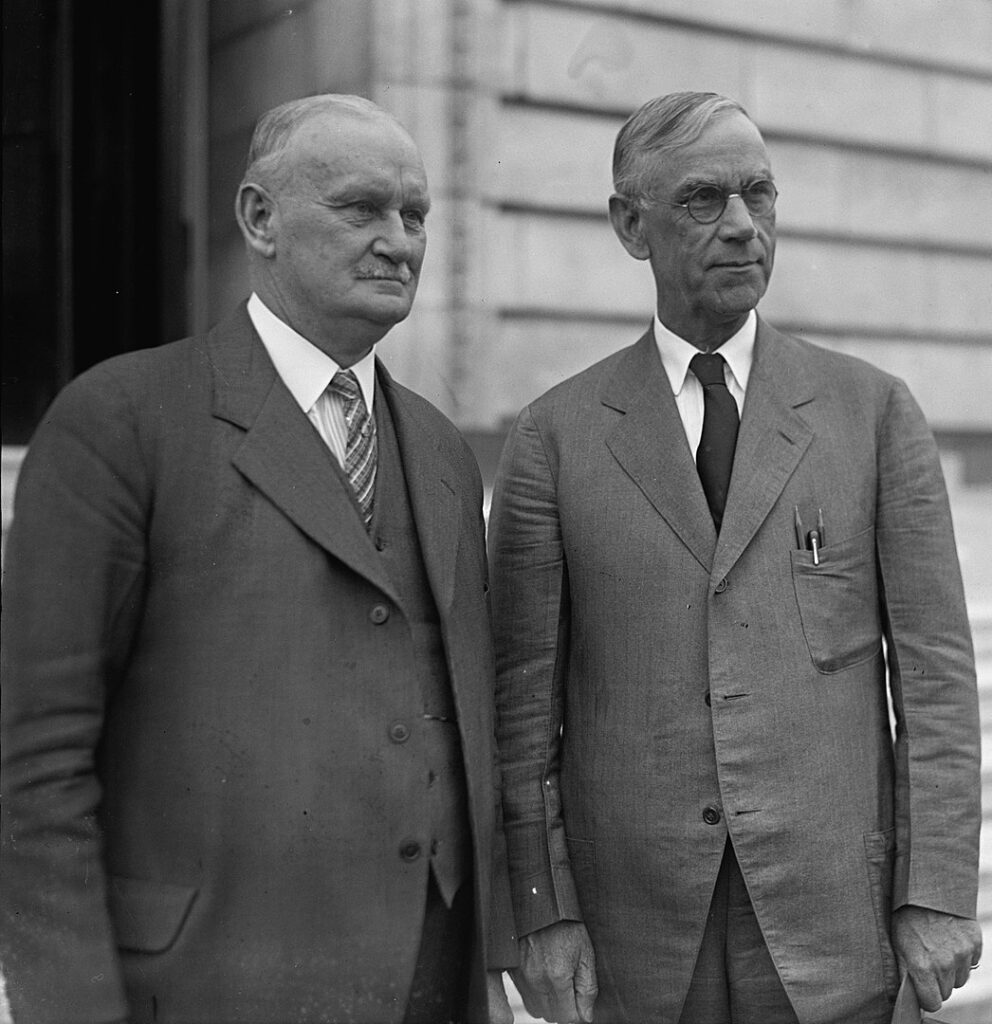

斯姆特─霍利關稅法案

1920年代,美國藉由自由貿易以及基礎建設的完善,經濟大幅成長,歷史上稱之為咆嘯的二十年代(Roaring Twenties)。

只是投機的風氣在二十年代到達頂峰,一場發生於1929年10月29日的股市大崩盤,揭開了三十年代經濟大恐慌的序幕。當時美國政府官員為減少國內產業受到的衝擊,於是在1930年通過了斯姆特-霍利關稅法(Smoot-Hawley Tariff Act),藉由大幅提高進口商品關稅,來保護本土企業。

然而這項政策卻適得其反,甚至引來其他國家的報復,結果導致:

1.全球貿易戰:許多國家對美國進口商品提高報復性關稅,導致全球貿易量急劇下降。

2.經濟蕭條加劇:美國出口大幅縮減,國內企業與農民的銷售市場縮小,經濟危機惡化。

3.失業率飆升:國際市場萎縮,使得許多美國企業破產,失業率飆破25%。

原是出於保護,但卻引發更大的經濟危機,這使得斯姆特─霍利關稅法案成為關稅政策上,一項著名的失敗案例。

回顧上述三起事件,關稅的調整可謂牽一髮動全身,一個國家的關稅有所更動,影響層面從消費者、企業乃至其他國家。歷史告訴我們,關稅政策應慎重考量,否則可能帶來意想不到的經濟後果。