「一府二鹿三艋舺,四竹塹五諸羅六大里杙」台中大里杙為現今大里區的舊稱,清代時大里杙是中部貨運商品的重要轉運站,人們沿著大里溪來到當地做生意,隨著商家聚集,這裡逐漸成為熱鬧的街市。

上週日,我參加了由台中市纖維工藝博物館主辦的《藤景與大里杙——老街走讀與生活裡的藤探索》導覽活動,深入了解台灣藤編文化的傳承與大里杙的歷史故事。

藤是台灣早期家具的重要材料,清末時期已有藤業加工,日治時期更引入精湛的藤編技術,製作如𣛮籃、藤椅、簳模等日常生活用品。然而,1980年代後,印尼實施藤原料出口禁令,台灣藤業逐漸沒落。即便如此,藤製品的痕跡仍留存於大里杙老街的角落,訴說著台灣傳統工藝的輝煌。

大里杙福興宮:因林爽文事件而遷移,軟身媽祖神像成為國家重要古物

大里杙同時也是清代三大民變林爽文事件的根據地。導覽從大里杙福興宮開始,這座創建於乾隆年間的廟宇以祭祀湄洲媽祖聞名。福興宮與振坤宮、新興宮形成三角鼎立,使大里杙成為清代中部的風水寶地。

當年林爽文事件爆發,清朝政府派遣縣令前往當地平地亂事,由於林爽文事件規模龐大,為避免再次發生,縣令於是強行遷移福興宮到現址,破壞了大里杙原先的風水,這段傳說故事也替福興宮增添了更多的傳說色彩。

除了林爽文事件外,大里杙福興宮也保有台灣重要古物的軟身媽祖神像,所謂軟身媽祖,是指神像在工匠的巧手下,設置了可以活動的關節。另外兩塊古匾「海島蒙庥」與「德可配天」都是廟宇見證歷史的痕跡。導覽時,大里杙福興宮更將媽祖婆出巡的藤轎展示給我們欣賞,成了廟裡面最具代表性的藤製文化資產。

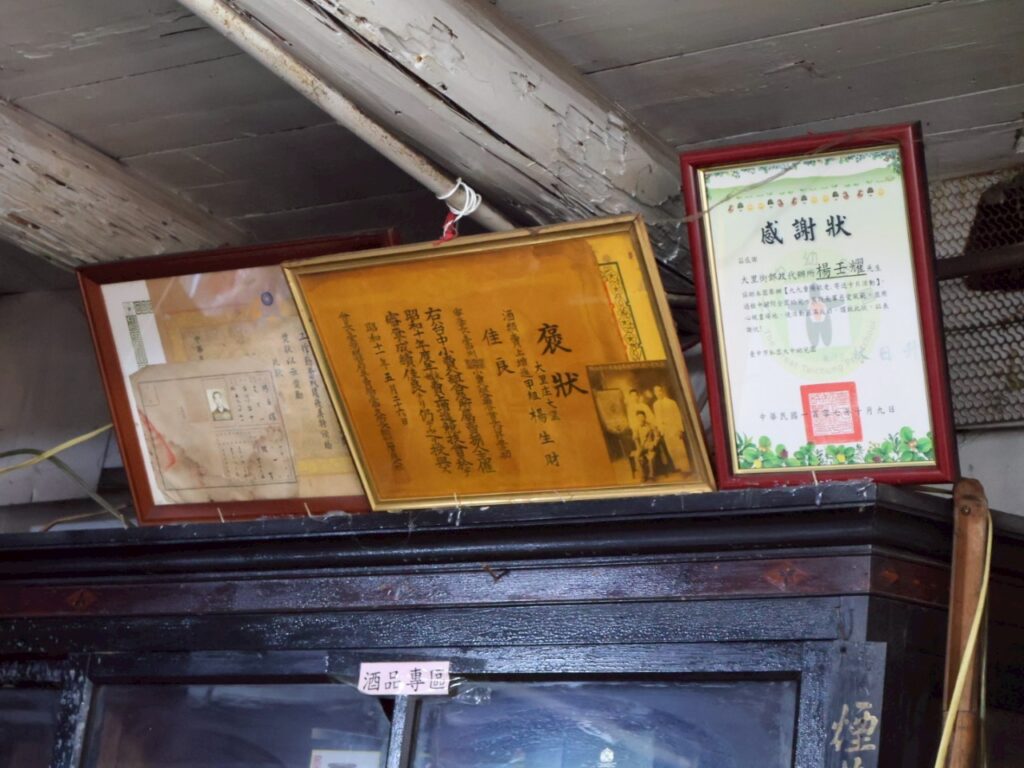

大里老街百年柑仔店:楊勝昌商店

擁有百年歷史的「楊勝昌商店」,這是大里杙最老的柑仔店,已傳承四代。店內懸掛昭和時代的獎狀與寫著「楊長發」的招牌,訴說著老闆阿公的故事。這間老雜貨店曾是少數擁有鹽酒專賣資格的店鋪,店內的簳模(kám-bôo)上覆蓋的藤皮,與百年老店共同構成大里老街的獨特風景。

彰發興棉被行:70年手工棉被傳承

彰發興棉被行傳承70年的手工棉被技藝,店內展示棉弓、棒槌、掄斗等傳統工具。一條手工棉被需耗費一天完成,繁複的製程令人驚嘆。老闆幽默地分享,棉弓的木材來自棺材,如今這些工具已不用於製作,而是被他笑稱用來「避邪」。

鹹菜巷:大里曾經的名產

走進巷弄內,空氣中飄著一股醃鹹菜的氣味,原來我們來到了大里杙的鹹菜巷。大里在1950-60年代時,曾是全台鹹菜最重要的生產地。這不禁令我想到,台中人早餐喝的豬血湯、隔間肉湯,裡面都充滿著鹹菜,甚至連小時候吃的飯糰,鹹菜也是必不可少的配料之一。

就在老闆跟我們分享鹹菜的同時,已有幾位路過的民眾,等著向老闆添購鹹菜回家享用了,鹹菜其實是芥菜醃漬而來,早期農夫在稻作收割完畢後,會在空檔時種植芥菜,等到接近冬至時,大把大把的芥菜便可以收成、醃漬,存放到立春之際,一桶又一桶的鹹菜就完工了。

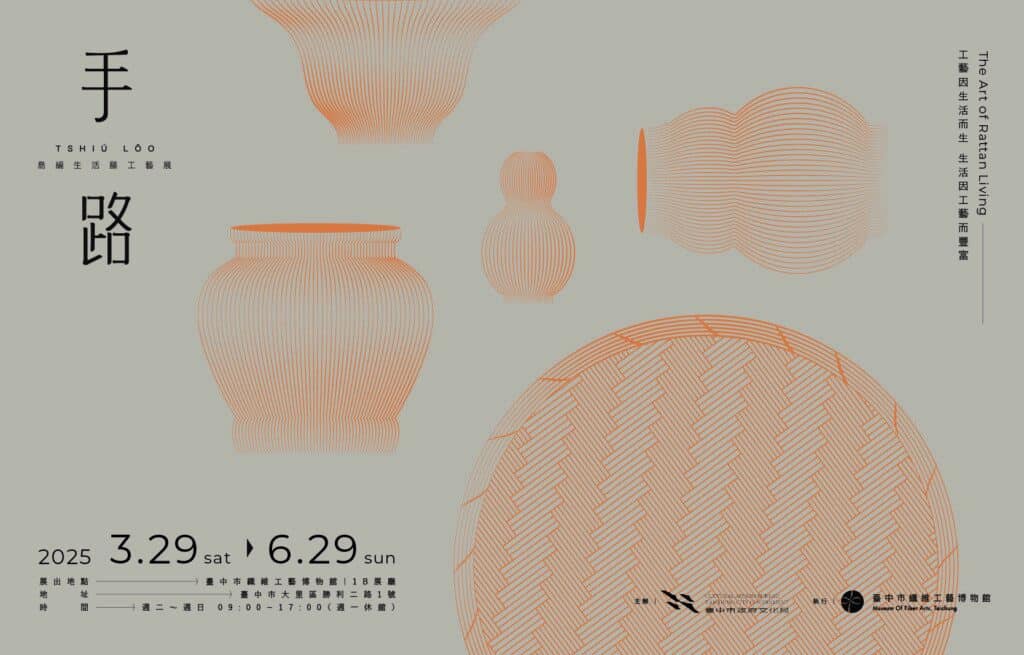

這趟大里杙導覽讓我驚嘆於藤製品的耐久性,一個30年的謝籃反而更具韻味。雖然藤業沒落,但職人仍堅持傳承藤編技藝。台中市纖維工藝博物館於2025年3月29日起舉辦《手路~島編生活藤工藝展》,透過6大展區展示藤藝的生活記憶。

手路~島編生活藤工藝展展覽資訊

- 展覽名稱:手路~島編生活藤工藝展

- 展覽日期:2025年3月29日~6月29日

- 地點:台中市大里區纖維工藝博物館(台中市大里區勝利二路1號)

- 開放時間:每周二至周日,09:00-17:00

- 更多詳情:https://mofia.taichung.gov.tw/Exhibit/125